Il est minuit moins le quart pour le Palais du… Midi !

Début 2024, le Palais du Midi était repris par Europa Nostra parmi les 11 sites et monuments les plus menacés d’Europe. En effet, il est prévu, dans le cadre du chantier de la ligne 3 de la STIB (entre Albert et la Gare du Nord), de démolir ce témoin majeur de l’architecture bruxelloise de la seconde moitié du XIXe siècle. Le dernier épisode de cette saga a eu lieu la semaine passée à Brucity à l’occasion de la commission de concertation qui a permis à tous les mouvements de défense du patrimoine d’exprimer leurs points de vue. Notamment l’ARAU a rappelé la valeur sociale de ce phare du quartier Lemonnier-Stalingrad qui abrite écoles, commerces et infrastructures sportives. De mon côté, j’aimerais évoquer la dimension historique et architecturale du bâtiment…

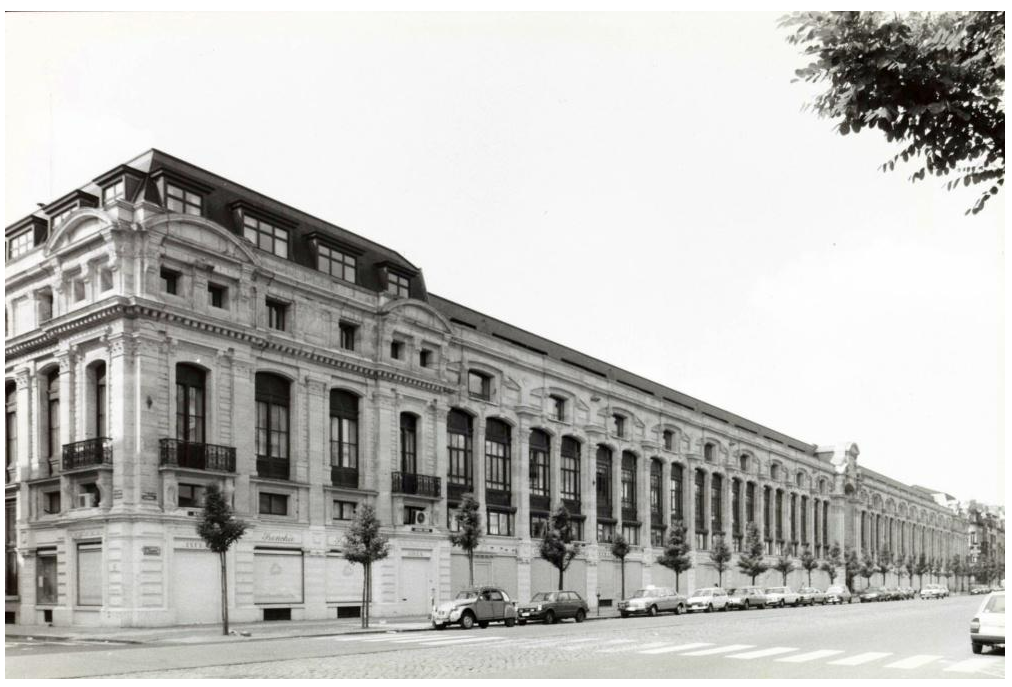

Le Palais du Midi est l’incarnation du développement démographique et économique que connut Bruxelles au moment de la révolution industrielle. Conçu à la suite du voûtement de la Senne et de la création des boulevards du centre, il est, comme le Palais de Justice, un monument emblématique de l’éclectisme bruxellois. Cet immeuble, assez exceptionnel de par son ampleur, fut construit au Boulevard Maurice Lemonnier, entre 1875 et 1880, à la demande de la Compagnie Générale des Marchés, sous la supervision de l’architecte Wynand Janssens. Long de 165 mètres, il s’étendait sur un hectare, soit une superficie comparable à celle du Palais Royal. L’immense quadrilatère entourait deux vastes cours intérieures, séparées par un passage couvert intitulé Passage du Travail. Il fut au départ un large marché couvert dans l’esprit des bazars orientaux. Il accueillit aussi des expositions, une école et un musée de l’industrie. Il fut rapidement lié aux activités de la Ville de Bruxelles (qui avait racheté le bâtiment en 1907 et qui y installa des services administratifs).

Ensuite, au XXe siècle, le Palais du Midi connut trois grandes phases de travaux d’agrandissement et de remise en état. La première, en 1925, fut pilotée par l’architecte Maurice Van Ysendyck. La deuxième, beaucoup plus longue, entre 1950 et 1964, fut l’apanage du Service des Travaux Publics de la Ville de Bruxelles. Enfin, la troisième, de 1977 à 1990, fut supervisée par les frères André et Jean Polak (inventeurs de l’Atomium). Les spécialistes considèrent que les concepteurs impliqués dans ces trois phases de rénovation ont œuvré dans le respect des racines architecturales du palais. Hélas, depuis des décennies, il n’en va pas de même à la Ville de Bruxelles qui n’a pas assuré l’entretien minimal de l’immeuble. A cela, s’ajoutent, depuis 2016, les travaux de la 3e ligne du réseau métropolitain qui ont été initiés par la Région de Bruxelles-Capitale et qui menacent l’existence-même de l’édifice.

Pour contrer cette situation réellement désastreuse, la solution la plus logique serait, comme le réclame l’ARAU, de classer l’extérieur et l’intérieur du bâtiment. Mais de cela, le gouvernement bruxellois ne veut pas entendre parler, la seule concession étant de placer les façades extérieures sur la liste de sauvegarde. Le Palais du Midi serait-il le mal aimé du patrimoine bruxellois ? A vous de me le dire…

Paul Grosjean

Chroniqueur historique

+32 477 336 322